東北新幹線上りは新白河駅を通過すると「白坂トンネル」に入り、次に「那須トンネル」に入るが、両トンネルの間の地上部分が城址の山の西下部分である。

城の本郭部が愛宕神社があり、参道の石段が南下から付いているので、これを登ればよい・・のであるが、神社は荒れており、崩壊寸前、石段も破損が進み、さらに落ち葉に埋もれて、かえってすべりやすい危険な状態になっている。

それでも石段の途中に腰曲輪が確認できる。

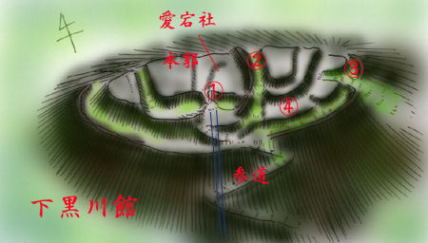

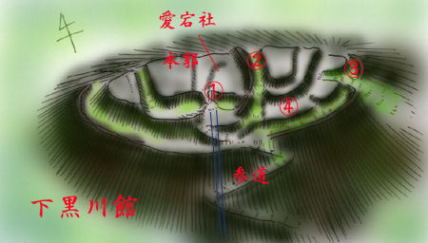

下黒川館(白河市黒川)

白河市と栃木県那須町の県境にある。

つまり、戦国時代は白河結城氏と那須氏の領土の境、境目の城である。

場所は南に県境である黒川が流れ、その流れを見下ろす比高40mの山にある。

この山は東から張り出し、先端部が盛り上がっている。

| 城を置く定番と言った感じの山である。山の西下を東北新幹線が通る。 東北新幹線上りは新白河駅を通過すると「白坂トンネル」に入り、次に「那須トンネル」に入るが、両トンネルの間の地上部分が城址の山の西下部分である。 城の本郭部が愛宕神社があり、参道の石段が南下から付いているので、これを登ればよい・・のであるが、神社は荒れており、崩壊寸前、石段も破損が進み、さらに落ち葉に埋もれて、かえってすべりやすい危険な状態になっている。 それでも石段の途中に腰曲輪が確認できる。 |

|

| 南から登る道は「七曲」といって、南斜面をクネクネ蛇行したように登っていたという。 神社は本郭の東端部分にある。 本郭内部は笹藪状態で確認がしにくいが、東西50m、南北30mほどの広さ。 |

西側の先端部との間に堀があり、一辺15mほどの三角形をした曲輪がある。

本郭の東には土塁があり、堀がある。

堀の南側は腰曲輪となって本郭の南側で帯曲輪となる。

堀を介して本郭の東側に20m四方の曲輪があり、さらに1段下がり15m四方ほどの曲輪があり、東の山続きの鞍部に降りる虎口がある。

その虎口を出ると土橋があり、両側が堀になっている。

そこから先は小竹の密集が一層酷くなり確認ができない。

一応の遺構はあり、埋没しているが、当時はもっと堀は深くメリハリが効いていたのであろう。

しかし、境目の城にしては思ったより規模は小さいものであった。

上の写真は南西側黒川付近から撮影した館址の山である。右下の鳥居から参道の石段があり、そこを登れば本郭に行ける。

左には東北新幹線の高架が見える。

| ① 本郭南下の腰曲輪から見た 本郭の愛宕社 |

②本郭東の堀 | ③東の鞍部に下りる虎口 | ④ 南斜面の帯曲輪 |

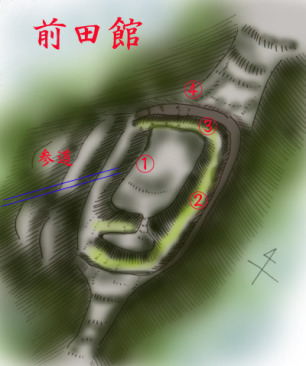

前田館(白河市大谷地)

新小萱館は失望し、疲労感が倍増したが、その疲労感を帳消しにしてくれたのが、次に訪れたこの前田館である。

場所は白河中央スマートICの北東の岡である。

下の写真は南東側高橋川沿いから見た館跡の山である。

この岡には「工業の森・新白河」があるが、その南面、高橋川の低地に面する部分は旧来のままであり、そこに愛宕社がある。

この神社が館の本郭部である。館には岡の南側麓から階段があり、そこを上がれば良い。

この階段であるが、一気に30mを登る急階段であるが、それはそのまま、この岡の高橋川に面する南側が急斜面であるということを意味する。

| 斜面下部には腰曲輪と思われる平坦地がある。 また、石を切り出した崖がパックリ口を開けている。 館としては基本的に単郭の小規模なものであり、神社のある曲輪は東西50m、南北20m程度のものに過ぎない。 |

|

| ①南側の帯曲輪から見た 本郭の愛宕社 |

②本郭北の横堀 | ③本郭西の堀 | ④本郭西の堀外側の土塁 |

しかし、その曲輪の南側を除く3方向をかなり埋没はしているが、横堀が巡っている。横堀は南側では帯曲輪となる。

そして、横堀の外側にもきちんとした土塁を持つ。

東側は一段下がり馬出のような部分が突き出ている。

ただこれだけのものであるが、小規模ではあるがピリっとした城館であった。

歴史等は分からないが、物見程度の役目の城館であろう。

堀切館(白河市小田川)

岩久保切木石城、岩窪堀切城ともいう。非常に変わった名前の城である。

泉崎村に近い小田川地区の東端部近くにあり、城のある山の東裾を東北自動車道が掠める。

この山は西から東に半島状に突き出た山であり、周囲は岩盤がむき出しである。

下の写真は西側の殿上山館前から見た館址の山である。

この城には南側の国道4号線から、北の泉川をわたり、旧道(陸羽街道)に入り、東北自動車道のガード下をくぐる。

そこに「八幡神社、岩窪堀切城入口」の碑が建つ。

この山先端部、麓にある八幡神社付近が城域であるが、この神社の北側に高さ15mほどの崖が連続する。

神社の西側に登る道があり、その道を登ると東西70m、南北40mほどの平坦地があるのであるが、この平坦地の北側も崖。

|

そこは崖下の平坦地なのである。 しかし、その平坦地の切岸、石垣であったようである。虎口らしい場所も2,3箇所ある。 平坦地の中に古墳のような高さ3mほどの土壇があるが、そこも石で葺かれていた感じである。 この平坦地から南下を見ると15mほど下に帯曲輪が巡っている。 どうも以上の部分が城のようである。おそらくこの山の崖は自然のもののようであり、その崖下の平坦地を城にしたという感じである。 この平坦地、南側の低地からは30mほどの比高がある。 |

| 南向きであり、北風が防げる点では居住性が抜群である。 やはり、城の名前が暗示しているように、城の主要部がここなのであろうか。 ここは、平坦地北側の山から投石や矢で攻撃を受けたらひとたまりもない。 当然、この平坦地の北側の山にも、この平坦地を防御するための城郭遺構が存在するはずであると思われた。 |

| ①東にある八幡神社 | ②岩盤の下の平場が城の主体部。 本郭。平場の中に土壇がある。 |

③本郭の南下に帯曲輪が巡る。 | ④本郭東の切岸は石垣造りだったらしい。 |

しかし、その山の上に行くルートがなく、それ以上に危険である。ということで山の上に存在する可能性のある遺構確認は断念した。

ところが白河市史を確認すると山の上には遺構はないという。

この城は内紛で一時、追放状態となっていたが、葦名盛隆の調整で白河に帰った白河義顕の居館の可能性があるというが、隠居の城なら防御はそれほど考慮する必要はないと思われる。

殿上山館(白河市小田川)

堀切館から西に500m行った場所にある。

南側下を泉川が流れ、天然の外堀になっている。

その南に東北自動車道が走る。

小田川郵便局がちょうどこの館の真南にあたる。

堀切館と同じように西から東に突き出した尾根状の山の比高30mほどの先端部を利用した館である。

なお、山の北側は現在では谷津で水田になっているが、当時は湿地のような場所ではなかったかと思われる。

この先端部分、2つに分かれており、最先端部が細く、その西に鞍部のような場所があり、西側に比較的広い部分がある。

| その鞍部の場所から突入したのであるが、まず、詮索しようとした先端部は完全な藪、天然の有刺鉄線、イバラが行く手を塞ぎどうにもならない。 この部分東西150m、南北50mくらいで物見の曲輪があったものと思われる。 突入した鞍部付近は段々の曲輪状になっている。 その西側上が2段になっており、少し高くなり、北端に土壇がある。 しかし、小竹の藪であり、全貌が確認できない。 この少し高い部分(ここが主郭部?)の南側に比較的広い部分(80m四方ほど。居館部?)があり、南東方向に段々状になっている。 この場所は南向きであり、居館や倉庫を置くには好条件である。 内部は竹林である。主郭部との間の西下の谷津部分に下る部分が虎口状になっている。 一方、南東側に下る道があり、ここを下ると畑になっている場所に出る。 |

|

| この道が大手道のようである。また、居館部の南西端は一段高い山となっており、ここに櫓台があっても不思議ではない感じである。 「白河市史」ではこの館について、結構詳細に記述しているが、藪で十分には確認できていないが、自然地形を上手く利用し、少し手を加えた程度のものに思えた。 あまり大きな工事量を投入した感じはなく、人工的な感じがしない。 隠居した白河義顕の居館の可能性があるというが、それ以前から館が存在していた可能性もある。 その場合、陸羽街道を監視する城でもあろう。広さからして定住性の居館もここにあったであろう。 左の写真は東から見た館跡の岡である。 |

| ①鞍部北の腰曲輪 | ②西側の窪地に降りる虎口 | ③ここは居館址だろうか? |